por Rodrigo “Piolho” Monteiro

Rodeado de expectativas desde que foi anunciado, Homem-Aranha: De Volta ao Lar (Spider-Man: Homecoming, 2017) é o primeiro longa-metragem do herói aracnídeo desde o acordo celebrado entre Sony (detentora dos direitos do herói no cinema) e o Marvel Studios, e chega aos cinemas hoje. Sem medo de errar, mesmo com uma aresta aqui e outra ali, esse é de longe o melhor filme estrelado pelo personagem desde Homem-Aranha 2, de 2004.

Um dos acertos do diretor Jon Watts e de sua grande equipe de roteiristas (oito no total) foi tratar Homem-Aranha: De Volta ao Lar não como um filme de origem e, sim, como uma apresentação de como Peter Parker (Tom Holland) se encaixa no Universo Cinematográfico Marvel após os eventos de Capitão América: Guerra Civil (2016). Até porque o personagem teve um reboot recentemente (O Espetacular Homem-Aranha, de 2012) e não seria necessário mostrar novamente a história de como Peter foi picado por uma aranha modificada geneticamente, adquiriu capacidades fantásticas e pagou o preço por não utilizá-las para o bem. Isso praticamente todo mundo que vai ao cinema assistir a essa nova empreitada do aracnídeo nos cinemas já sabe.

Quando o longa começa, vemos Peter frustrado. Apesar de ter tido uma boa participação ao lado de metade dos Vingadores em Guerra Civil, Tony Stark acha – e com razão – que ele ainda está muito verde para combater grandes criminosos. Assim sendo, ele coloca Happy Hogan (Jon Favreau de Chef, 2014) como uma espécie de babá, recebendo relatórios diários das atividades de Peter, que, muitas vezes, se revelam bastante mundanas. Peter quer fazer mais, mas tem que equilibrar sua vida heroica com a de um adolescente órfão de 15 anos, o que significa ir à escola e dar satisfações à sua tia May (Marisa Tomei, de O Amor É Estranho, 2015). Boa parte do longa, inclusive, se passa na escola ou em eventos relativos a ela. Vemos que Peter tem praticamente apenas um amigo, na figura de Ned (Jacob Batalon), e mal consegue disfarçar a paixão que nutre por Liz (Laura Harrier, de Os Últimos Cinco Anos, 2014). Michelle (Zendaya, de O Agente K.C.) e Flash (Tony Revolori, de A 5ª Onda, 2016) completam o grupo dos principais colegas de Peter na escola.

As coisas começam a se complicar quando o Homem-Aranha impede um assalto a banco e, aos poucos, descobre que as armas utilizadas pelos criminosos naquele ato contém tecnologia alienígena, fornecida por Adrian Toomes (Michael Keaton, de Spotlight: Segredos Revelados, 2015), um empresário que era o responsável por limpar a bagunça feita pelos heróis em suas brigas até que Tony Stark entrou no negócio e o tirou da jogada. Peter acha que deter Adrian é seu passe para entrar nos Vingadores e deixar de ser tratado como uma criança por Stark. Obviamente, as coisas não serão assim tão fáceis.

Uma das coisas que Homem-Aranha: De Volta ao Lar faz é estabelecer de maneira muito clara que, por mais engenhoso que Peter seja, ele ainda é um adolescente querendo brincar com adultos. Isso, somado ao ambiente escolar, traz um clima cômico salutar ao filme. Alguns críticos chegaram a comparar o filme às comédias de John Hughes (diretor de Clube dos Cinco e Curtindo a Vida Adoidado, entre outros) e isso tem razão de ser. Uma sequência em particular lembra muito uma história do Aranha intitulada The Commuter Cometh (ou Uma Aranha Suburbana), publicada aqui pela Editora Abril em O Homem-Aranha 82, de 1990 – clique aqui para essa história (em inglês), para aqueles que ficaram curiosos a respeito. Claro, esse é um filme de super-herói e as sequências de ação estão presentes, mas há um equilíbrio muito bom entre comédia, drama e a pancadaria esperada.

Há também alguns problemas e o principal deles está no fato do uniforme do Homem-Aranha ter um papel importante no filme, tanto metafórica quanto praticamente. O papel metafórico faz muito sentido e é vital para a construção do caráter de Peter. Já o papel prático ficou exagerado, na medida em que o uniforme do Homem-Aranha é quase uma versão em nylon da armadura do Homem de Ferro. Algumas sequências de ação também ficaram muito escuras e um pouco confusas, mas nada que comprometa o resultado.

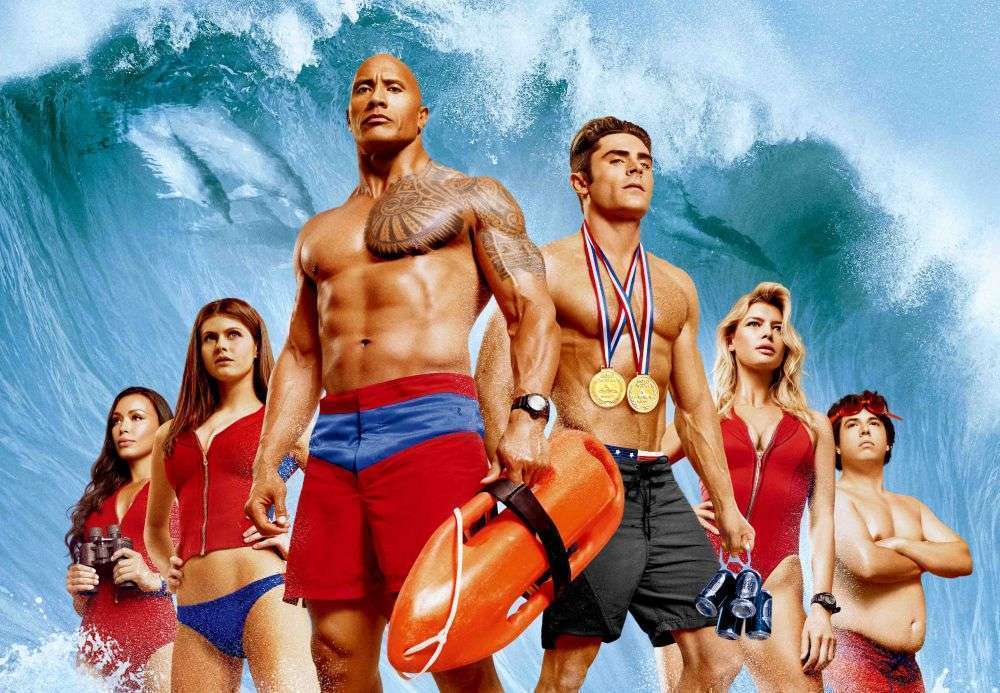

Com relação ao elenco, uma das críticas antes mesmo do filme ser lançado estava principalmente no tamanho da participação de Downey Jr. no longa e na preocupação de ele querer os holofotes para si. Apesar de ter bons minutos de tela, Downey não ofusca Holland em nenhum momento. Já os demais fazem seu papel com competência, com destaque para Michael Keaton. Uma das principais reclamações de todos com relação aos filmes da Marvel é que, no geral, seus vilões são bastante insípidos e unidimensionais. Eles querem coisas grandiosas como conquistar o mundo (Loki), destruir o mundo (Ultron), vingança (Zemo) ou remodelar o universo à sua imagem (Ego). O Abutre de Keaton tem motivações bem mais terrenas e isso faz com que o espectador consiga, em determinada medida, se identificar e mesmo criar uma certa empatia com ele. Novamente, ponto para todos os envolvidos.

Homem-Aranha: De Volta ao Lar não é o melhor filme do Cabeça de Teia no cinema, título que pertence a Homem-Aranha 2 (2004). Mas é muito superior aos dois longas protagonizados por Andrew Garfield e, esperamos, fará com que essa parceria Sony/Marvel gere bons frutos. E, ainda que não fosse tão necessário, é bom avisar que De Volta ao Lar tem duas cenas após o encerramento da trama principal, uma logo depois dos créditos principais e outra no final. E essa segunda cena é uma das poucas que faz valer a espera por ela.

Depois de Batman e Birdman, Keaton é o Abutre