por Marcelo Seabra

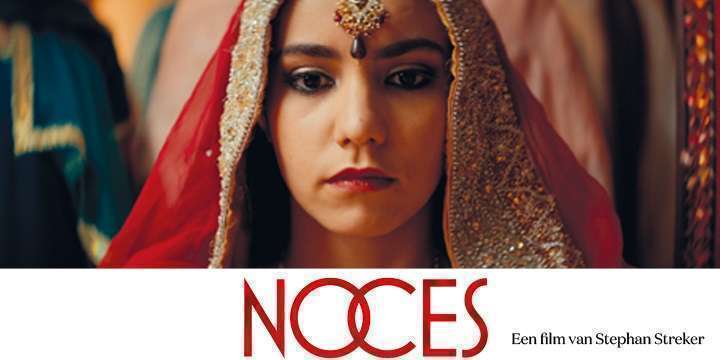

Com uma frequência cada vez maior, a Netflix segue lançando obras interessantes e pautando a crítica. O Mínimo para Viver (To the Bone, 2017) é a novidade mais recente, mostrando com um olhar bem natural a vida de uma jovem com anorexia. Escrito e dirigido pela produtora veterana Marti Noxon, o filme parece ter na equipe alguém que realmente sofreu da doença, tamanha é a naturalidade com que trata o tema. E tem: a própria Noxon, além da protagonista. O problema é a falta de foco, é deixar o assunto de lado e se importar mais com uma historinha romântica meia boca.

Com uma frequência cada vez maior, a Netflix segue lançando obras interessantes e pautando a crítica. O Mínimo para Viver (To the Bone, 2017) é a novidade mais recente, mostrando com um olhar bem natural a vida de uma jovem com anorexia. Escrito e dirigido pela produtora veterana Marti Noxon, o filme parece ter na equipe alguém que realmente sofreu da doença, tamanha é a naturalidade com que trata o tema. E tem: a própria Noxon, além da protagonista. O problema é a falta de foco, é deixar o assunto de lado e se importar mais com uma historinha romântica meia boca.

Lily Collins, coadjuvante em Okja (2017), também da Netflix, ganha aqui o papel principal como Ellen, uma artista de 20 anos que arrisca seriamente a saúde em busca de uma magreza que nunca é suficiente. Ela parece muito doente, de tão magra, mas sua condição não permite que ela mesma veja isso. A anorexia é mostrada de uma forma bem real, e até leve, com as personagens fazendo piadas – seria Emma Stone gorda ou apenas teria os ossos largos? O tom é bem-vindo, já que um filme dessa natureza poderia ter sido algo triste e intragável, e Collins está muito bem no papel.

A família de Ellen tem suas complicações, com um pai ausente, uma mãe que mudou de estado para viver com a companheira e uma madrasta controladora. O roteiro parece querer explicar a origem da doença da garota, o que não era necessário. Do histórico dela, também sabemos pouco. O que importa, para Noxon, é este momento da jornada, é quando Ellen conhece o Dr. William Beckham, um médico muito disputado, cujos métodos parecem ser nada ortodoxos. No papel, Keanu Reeves (mais conhecido como John Wick) parece tão relaxado que é até difícil ver nele alguém que lida com a vida e possível morte de seus pacientes. Raramente o vemos trabalhando, o que complica entender também a fama de infalível do personagem.

Do meio em diante, Ellen conhece melhor os outros hóspedes da casa para onde o médico a envia, uma espécie de clínica para vítimas de distúrbios alimentares. Cada um se encaixa num estereótipo: tem uma grávida, uma que vomita tudo o que come, uma que vive num mundo de pôneis e por aí vai. As coisas se tornam enfadonhas quando ela se aproxima de um bailarino chato e insistente que se recupera de uma lesão. O ator, Alex Sharp, é um vencedor do prêmio Tony que faz sua estreia no Cinema. Ele mostra grande habilidade, mas o que lhe cabe não é uma tarefa agradável.

O Mínimo para Viver perde o foco e uma oportunidade de se aprofundar em sua protagonista, caindo na cilada dos filmes para a televisão – alcunha negativa de obras de antigamente, aquelas que normalmente vemos na TV aberta em tardes preguiçosas. Noxon e Collins reviveram alguns dos dramas de suas juventudes, mas os vários talentos empregados acabam se perdendo e o resultado não passa do mediano. Isso, sem antes 20poupar a ótima Lili Taylor (de Invocação do Mal, 2013), que passa por uma cena constrangedora de amamentação.