por Roberto Ângelo

Em AI: Inteligência Artificial (2001), de Steven Spielberg, acompanhamos a jornada melancólica do robozinho David, interpretado pelo então garoto Haley Joel Osment, que, assim como Pinóquio, busca se tornar “real” para conquistar o amor de sua mãe humana. Agora, imagine uma versão adulta e psicótica de David que, ao invés de buscar o reconhecimento de sua “humanidade” pela via do amor, decide vingar-se dos seus criadores construindo o mais perfeito organismo assassino que o universo já viu. Aí está um resumo da história que Ridley Scott começou a contar com Prometheus (2012) e que ganha sequência em Alien: Covenant (2017).

Quando o diretor britânico decidiu regressar ao universo de Alien (1979), filme que o consagrou, o público reagiu de maneira ambígua. Uma parcela aplaudiu a decisão de mesclar questões existenciais ao “filme de monstro” que, em essência, Alien e suas sequências sempre foram. Contudo, outra parte do público, mais ruidosa, sentiu falta do xenoformo triturador de incautos exploradores espaciais. No filme que chega aos cinemas esta semana, Scott tenta agradar a todos dando continuidade aos temas de Prometheus, mas inserindo generosas doses de horror servidas pelo grotesco monstrengo criado pelo artista plástico suíço H.R. Giger.

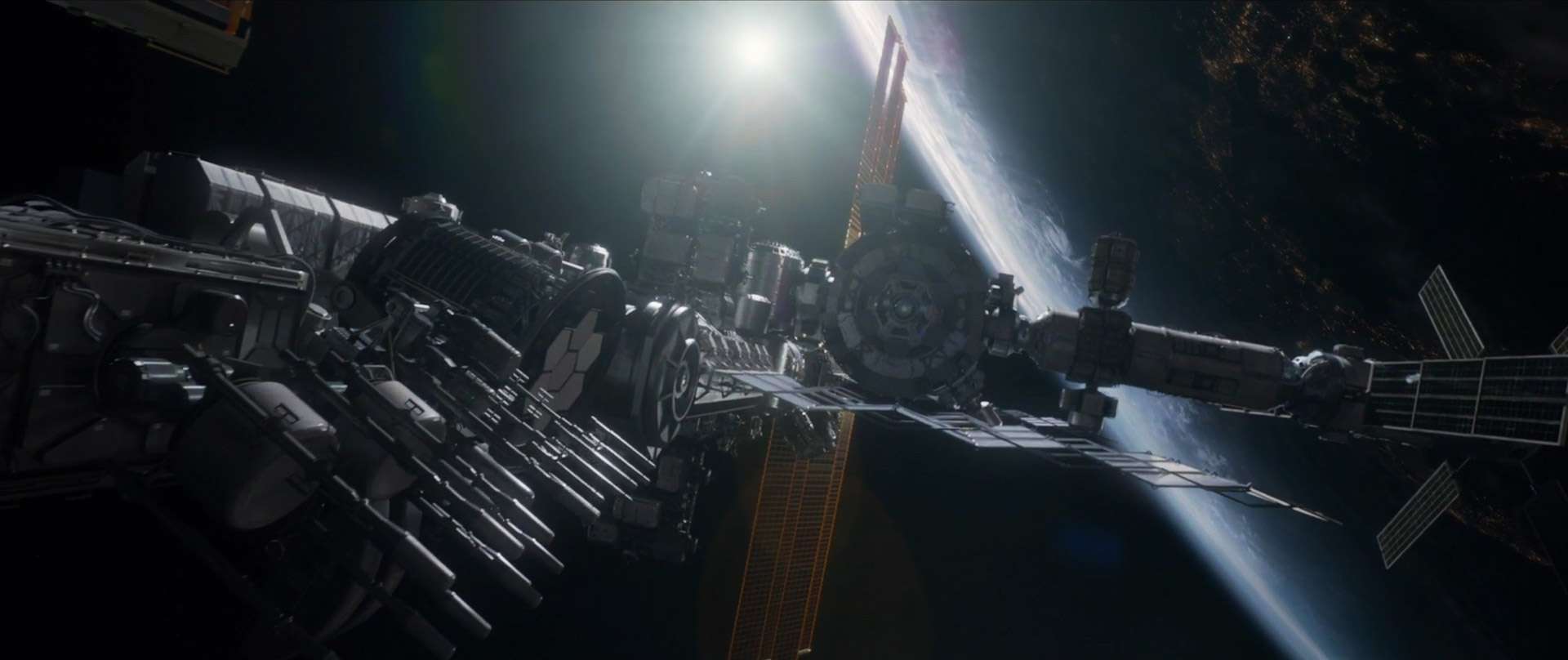

Depois da malfadada missão do filme anterior, vimos a cientista Elizabeth Shaw (Noomi Rapace) e o androide David (Michael Fassbender) entrando na nave dos Engenheiros e zarpando rumo ao planeta de origem daqueles que, supostamente, criaram a humanidade. Em Alien: Covenant, começamos embarcados em outra nave, que também dá nome ao filme, e que carrega dois mil colonos adormecidos cuja missão é povoar um planeta distante. No meio da jornada, um sinal estranho os desvia da rota original e a tripulação decide investigar a fonte do chamado. Eles encontram um planeta belíssimo que, obviamente, não é bem o paraíso que aparenta ser.

O elenco, bem variado, é uniforme e cumpre bem a tarefa. Mas, do início ao fim, é Fassbender (abaixo) quem comanda o filme. Seu desempenho interpretando o problemático David e, também, uma versão mais serena do autômato, Walter, é brilhante. Ele consegue criar personalidades distintas e muito interessantes para ambos. As cenas que envolvem os dois são as mais legais e as que possuem os diálogos mais ricos e intrigantes. Você deve estar se perguntando: “e o Alien?”. Quando ele aparece, as questões existenciais e filosóficas são postas de lado e a única preocupação dos nossos heróis é fugir o mais rápido possível.

Scott não cumpre inteiramente a promessa de responder aos questionamentos levantados por Prometheus. Resta ao espectador interpretar por conta própria as metáforas e simbolismos visuais que pipocam ao longo da história. Se no filme anterior o nome da nave parecia fazer uma alusão ao titã Prometeu, que roubou o fogo da deusa Héstia e o deu à humanidade, desta vez podemos questionar se Covenant não seria uma referência à Arca da Aliança (Ark of the Covenant, em inglês) que, segundo a Bíblia, guardava as tábuas dos Dez Mandamentos e era usada como veículo de comunicação entre Deus e seu povo… Mistério…

Com um final que deixa claro que a história ainda não acabou, resta saber como Scott irá conectar a narrativa desses filmes ao clássico de 1979, que apresentou ao mundo a heroica Tenente Ripley (Sigourney Weaver) e, também, o inesquecível monstro que atormenta a vida daqueles que se aventuram por mundos desconhecidos.